大家都知道,春秋战国时期有八百个诸侯王,但是到了春秋战国时代仅剩7个强悍的国家,这7个国家各是齐楚燕韩赵魏秦,后代把它称作“战国七雄”。

公元前221年,秦王赢政依次打败了这7个国家,完成了中华大地的第一次统一。值得一提的是,战国七雄最早期情况下,最牛的国家并不是秦国,反而是三晋之一的魏国。

巅峰期的魏国打的秦国毫无招架之力,北方赵韩、东方赵国与南方燕国都畏惧万分。那样,这般强悍的魏国之后是怎样一步步没落的啊?下面咱们就要来聊一聊这一话题。

一、魏国的出现与兴起

西汉灭亡、西周问世,所谓周礼有名无实,各种诸侯王为了能扩张地界做着旷日长久的战事。此外,诸侯王内部结构也是有着各自勾心斗角,魏国便是在那样的大环境下崛起的。

1.魏国的出现:三家分晋

魏国的先祖是西伯侯第十五子,本来是春秋战国时期毕国君主,西汉灭亡后其子孙后代沦落普通,并投奔了晋国的晋献公。

晋献公为了能扩张地界曾让毕万率军灭掉魏国,把田地分封制给了她,这也是魏国发生的第一步。

《史记》含有记述:“晋医生毕万以战功封为于魏......”最后在多种要素的交融下,毕万便把自己的姓式改成“魏”,其为魏国崛起的第二个突破口。

晋国内部结构曾产生政党角逐,晋文公重耳逃跑在外面很多年,幸而获得了毕万之孙魏犨的支持,这才最终回到晋国继承大统,从龙之效大于天,魏犨被人称为医生并沿袭魏氏官爵与土地资源。

拥有权利与土地资源魏氏一族也就有了持续发展的根基,匆匆忙忙数百年经过,晋国慢慢由四大家族赵、魏、韩和知伯四大家族操控,在其中知伯的阵营较大。

公元前453年,知伯要想协同魏、韩俩家吞尹氏一族土地资源,结论反被韩、赵、魏三家战胜,自此以后晋国实权掉入三家手上,晋国有名无实。

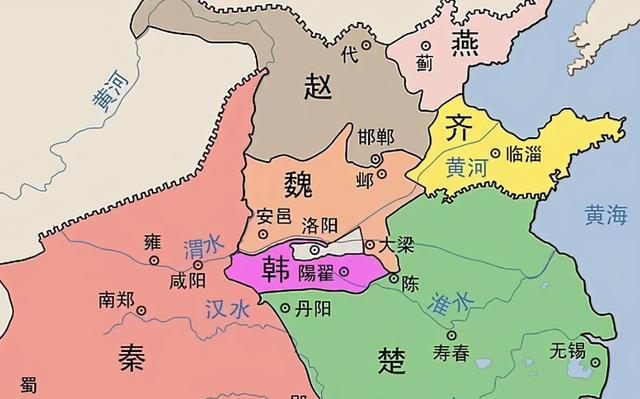

公元前445年魏斯称帝,这正是魏国在历史上第一位名主魏文侯,建都安邑称霸图霸,赵、韩俩家也在各个封地创建政党,历史时间将这事称作“三家分晋”。

2.2代君主变法图强

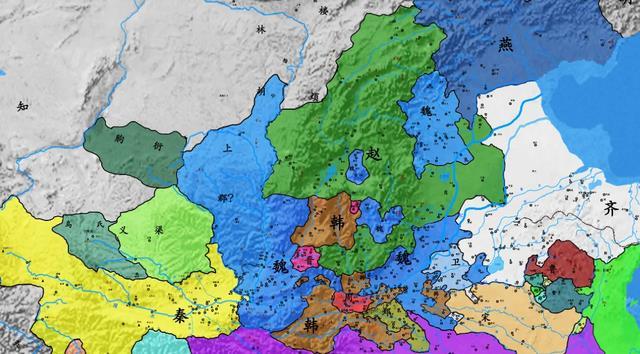

回望战国七雄的板图便不难看出,魏国的西面是秦国,东面乃是强悍的赵国,北部是尚武之风的燕国,南面是领土辽阔的燕国,接壤处还有一个两面三刀的韩,可以说是一个五战的地方。

古语云“生于忧患死于安宁”,魏文侯是一个有理想、才华横溢的雄主,为了能更改魏国有害的局势,他大张旗鼓器重李悝、洛川、乐羊等正式开始战国初期的第一场变法维新,世称李悝。

对里魏文侯改革创新政冶、大兴水利、大力发展经济,国际地位快速升级,中后期秦国的商鞅变法都能够在其的身上看得出李悝变法的身影,可以见得其变法维新有多长远。

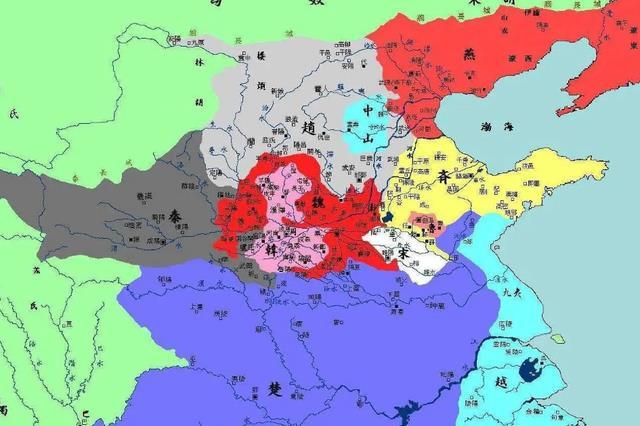

对外开放魏文侯奖赏耕战、重新建立部队管理体系规章制度,在历史上有名气的“魏武卒”就是洛川一手操办出来的,以致于魏国能够西取秦北河,北夺河北平山、灵寿的地方。

怎样来形容了这时的魏国呢?秦国彻底被魏国封禁到了曹丞相府往西,齐、楚、韩赵皆为魏国的手下败将,政冶、经济发展、文化艺术、国防达到史无前例高峰。

魏文侯去世后他的儿子魏武侯继位,相较于魏文侯而言他尽管不具有远见卓识,却也算得上是守业之军。当政期内,魏武侯坚持在魏国开展变法图强,土地资源、人口数量都获得了提升,为后来近百年决战沙城奠定了基本。

每一个霸权主义的兴起不是一蹴而就的,每一个霸权主义的没落也不是一朝一夕的,魏国的霸权主义从顶峰到没落经历过几十年时间,然而这其中一个非常重要的人就是魏惠王。

二、魏惠王的诸多做为

魏惠王是魏武侯之孙,他即位之际是魏国最如日中天的阶段,早期魏惠王也是一位兢兢业业的君王,公元前343年还举行了逢泽之会,宛如春秋战国时期齐桓公的“尊王攘夷”,意味着东汉第一位主宰问世。

但无奈,魏惠王当政中后期逐渐奢糜、好高骛远,把魏国的百年基业推上了衰落,影视作品《大秦帝国》所演绎的魏惠王就是后期品牌形象。

1.一叶障目造成人才外流

不论是魏文侯阶段,或是魏武侯当政阶段,他们也非常重视中国文化的特点,将优秀人才的位置提及了从未有过的相对高度,以致于魏惠王阶段魏国国都汇聚了天底下大部分有识之士,例如商鞅变法、公孙衍等、公叔痤、龙贾和庞军等。

但是,魏惠王中后期过度高度重视才俊出生与魏国皇室,造成诸多优秀人才在魏国怀才不遇。商鞅变法来到秦国正式开始历时20年商鞅变法,秦国建立了一支足够匹敌魏国军队“秦锐士”,并把魏国打的惨败。

公孙衍也曾在魏国郁郁不得志来到秦国,帮助秦惠文王搅拌六国的“合纵联盟现行政策”,屡次战胜魏国与其他五国的同盟,为什么秦国东出曹丞相府打下基础。

甚至是魏国封禁秦国的河西之地也就是在这时遗失的,史料记载“西丧秦地七百余里......”,但是也只不过是魏惠王当政阶段的真实写照之一。

不管在什么时间优秀人才对于一个国家产生的影响都是非常大的,秦惠文王有将军司马错得到占有巴渝,秦昭襄王有战神白起得到战胜燕国、燕国,燕国因为有廉颇和白启才最终在战国中期变成大国。

魏国得到强劲如此,也是由于魏国的历史文化成就了诸多才俊,结果却是因魏惠王故步自封促使魏国变成了人才外流数最多的国家,后半期甚至出现人才断层问题。

举一个最典型的例子,孙膑下山以后第一个去的国家就是魏国,但是却因各种原因遭到诬陷被剜没了膝关节,他就把那一份憎恨记到了魏惠王的头顶,以致于拥有之后的两场春秋战国时代转折性的战争。

2.马陵道对决与桂陵道之战

战国中期逐渐,魏国的对外战争屡遭挫折,马陵道对决与桂陵道之战是其中之二,史料记载:“东败于齐”,此两战最大的一个危害并不在于战事自身,而是在于它中后期所产生的负面效果。

两次战争失败之后,魏文侯、魏武侯阶段魏国创建的魏武卒损失殆尽,短时间无法构建一支强悍而实力雄厚的部队,促使魏国在和诸国的外交中随处止步不前。

孙膑庞涓去世后,魏国朝廷甚至还要把它“弃之荒原任流浪狗啃噬”,试想一下一个不重视人才的国家又有多少人想要法律效力呢?并没有人才的培养魏国与无识人之明的魏惠王变成了魏国跌下神坛的两大关键因素。

魏文侯、魏武侯阶段,魏国为什么可以在对外战争中屡次获胜,一方面是因为军事力量强大的,再有一方面便是造型艺术一般的外交手段与对策。

赵魏韩三家分晋后,尽管分别建立了属于自己政党,但战国初期魏国就算再强劲,也依旧与赵、韩两国之间一直保持着合作伙伴关系,高度重视三家间的联盟,魏、赵、韩乃至常常协同攻击其他国家。

令人遗憾的是,魏惠王当政后一心想要独霸中原地区,围魏救韩、围魏救赵意味着三晋同盟关系的裂开,自此以后魏国不但减少了2个友军,还增加了2个强劲敌人,特别是兴起后燕国。

国家的高速发展就犹如学如逆水行舟逆水行舟,魏国停滞不前的前提下,它周围的秦国、燕国、赵国和燕国依然在不断发展,暗流涌动的情形下魏国的生存之的被大幅度缩小。

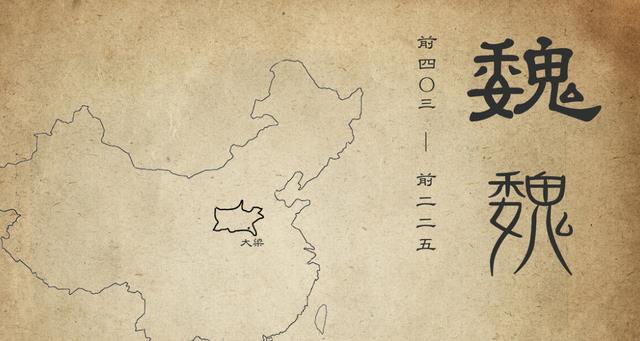

魏国依次“东败于齐,西丧秦地七百余里,南辱于楚......”它国都本来在安邑,但河西之地遗失后迫不得已定都主梁,以避开秦国危胁,魏国尽管还是魏国但是却光辉全失。

三、魏国最终的结局

通过以上的讲解不难看出,魏国的兴起取决于先别人一步变法维新,魏文侯、魏武侯也是高度重视国内教育发展趋势,为魏国塑造了很多的储备人才。

但是,魏惠王却不知高度重视这群人,以致于优秀人才给它国常用,这是一种政治上的缺少。魏文侯、魏武侯时期可以屡次获得对外战争胜利,与高度重视赵、韩两国之间联盟也有很大关系,三家一体对外开放天衣无缝。

仅仅,马陵道对决与桂陵道之战完全破坏三者间的婚姻关系,促使赵国趁虚而入一战兴起,这是一种军事方面的欠缺,可以说是外交关系里的重要不正确。

战国时期的魏国占据了河南省、陕西省、山西省大面积富有的土地资源,在经济上尽管很强,却并没有一支可以保家卫国的部队。

常言道“匹夫无罪怀璧其罪”,中后期渐渐地变成了诸国刮分目标,疆域也一点点被吞噬缩小,决战沙城迈向没落。

魏惠王晚年时期也许要想追回亏损,他曾一度传出求贤令,才有孔子、惠施游访主梁。但是,这所谓求贤令更像做秀罢了,他好像一直沉浸于魏国过去的辉煌当中,不肯从源头上改变现状,错过最后一个变法图强的好机会。

东汉后半期,诸国中间讨伐持续,要想变法维新已经没了相对稳定的环境因素,魏惠王以后魏国的发展战略从攻击成了全面防御,可即便倾国内力量防御力也难以遮挡秦国东出的脚步。

公元前225年,不断178年魏国被秦国解决,消失在了岁月长河中。回望战国初期,最还有机会和实力统一六国的就是魏国,好笑魏惠王将大好局面断送。

对于此事,你有什么样的不同的观点呢?

论文参考文献:《史记·魏世家》、《尽地力之教》、《战国策》

还木有评论哦,快来抢沙发吧~